一帶一路與香港經濟的轉型與挑戰

一帶一路與香港經濟的轉型與挑戰

「一帶一路」之於香港,一則是喜,一則是憂。喜者是「一帶一路」所包含的商機,可能為香港帶來脫胎換骨的機遇。憂者是「一帶一路」所可能引發的劃時代變遷,會使香港被更邊緣化。世事無絕對,是喜是憂,並非命定。觀乎往績,我相信是喜多於憂,但關鍵在於靈活掌握與應對。

揚長避短,發揮地域、行業優勢

邊緣化之說並非始於今日,早在八十年代本地大量製造業北移已有「產業空洞化」之慮,其後隨著國內開放,貿易、物流等中介行業也面臨「非中介化」的威脅。結果是老舊行業以極速「空洞化」,但同時亦帶動相關而更高增值行業如設計、金融、市場推廣等商業服務高速興起。當然,轉化過程不無痛苦,但若非與時並進,以香港彈丸之地,螳臂擋車恐怕只會更悲慘收場。

從表面看,「一帶一路」對港之危有二:一是地緣,帶路沿線國家有不少是香港聯繫不強的地區,如中亞、西亞、中東歐等;二是行業,基礎設施如高鐵、資源開採、冶煉等也非香港業界的強項。

要轉危為機,關鍵在於機動靈活、避短揚長。以地區言,香港應專注經貿聯繫較強的區域,如東南亞、南亞和中東。特別是印度、印尼、越南和迪拜等位居香港出口前列或潛力豐厚的國家和樞紐城市。深化與有關國家的聯繫,積極參與和簽訂雙、多邊經貿稅務協議,加強推廣,鼓勵多層次交流、培訓等。對聯繫不強的中西亞和中東歐地區則應集中開拓官方和民間的交流渠道,提高簽證、交通、通關、認證、稅務等旅遊、貿易和投資便利程度,為更廣泛的經貿交流打好基礎。

在行業方面,則可以發揮香港作為「一帶一路」沿線最高度國際化和熟悉中國國情的服務中心優勢,為「一帶一路」項目提供支援,特別在四個方面:

- 金融:包括籌融資、匯兌保險、財資與風險管理、人民幣國際化等。

- 航運物流:包括區域配送、海陸空聯運、價值鏈管理等。

- 商貿推廣:如會議展覽、商貿配對、質檢設計、產權交易、品牌管理等。

- 跨境投資:包括協助中國企業「走出去」的收購合併、法律仲裁、地區總部等服務。

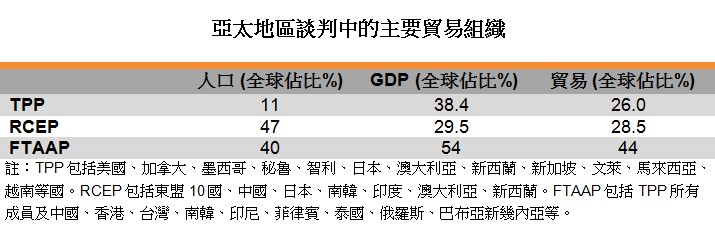

資料來源:香港貿發局

資料來源:聯合國世界投資報告 2013

結合市場,走向全球

除了上述的地區和行業重點,香港在「一帶一路」的發展還有兩個不可忽略的角色:一是對國際市場規則的掌握,二是與帶路以外地區的聯繫。

「一帶一路」的成敗,很大程度在於能否有機地結合沿線國家長遠經濟發展的需要,達致互利雙贏。這須要盡量發揮市場的力量,按照經濟規律,依國際通行的守則辦事。但「一帶一路」牽涉不少基礎設施項目,需要公營部門的計劃和參與。如何結合計劃與市場,平衡公私營機構的利益,是成敗關鍵所在。香港不少基建如電力、港口、電訊、橋樑、隧道、鐵路、機場等都是以私營、公私合作或法定企業投資經營,而且效率、標準都達到國際極高水平,可為「一帶一路」基建項目的發展提供重要的參考和幫助。

「一帶一路」的成敗還有另一重要因素,就是要最終超越帶路沿線地區,成為一個覆蓋全球,推動世界經濟新秩序的發展策略。這需要一個能夠把「一帶一路」的信息傳遞到帶路之外,特別是美、歐、日等主要工業國的超級聯絡人。香港正好充當這個不可或缺的角色,以它與發達市場廣泛緊密的經貿聯繫,為「一帶一路」覆蓋全球作出貢獻。如此,除了可借「一帶一路」之力,鞏固香港支柱行業的優勢,開拓帶路沿線市場,加速產業轉型升級,也可讓香港在世界經濟新秩序中扮演更重要的角色。

本文原載於香港經濟日報(2015年8月4日)

| 資料提供 |

|